EPISODIO IV: Due fisici e un esperimento epocale

6 min read

Ben ritrovate e ben ritrovati, time travellers! La puntata di oggi della nostra guida ci accompagnerà a conoscere e comprendere il risultato di un esperimento tra i più significativi nella seconda metà dell’Ottocento (e forse nella storia della fisica in generale). Con questa nuova arma al nostro arsenale, saremo finalmente in grado di addentrarci nel cuore della teoria della Relatività.

Attenzione, viaggiatori: un po’ di matematica sarà necessaria! Se volete fuggire, questo è dunque il momento opportuno. Se invece siete curiosi e particolarmente masochisti, allora ripartiamo da dove ci eravamo salutati alla fine del precedente episodio: la luce come onda elettromagnetica.

Come abbiamo visto nel precedente episodio, combinando opportunamente le quattro equazioni del buon Maxwell, ciò che emerge è un’unica formula che descrive la propagazione di onde. Questa espressione era già nota da oltre un secolo per le onde meccaniche (come il suono, o le onde del mare) sotto il nome equazione di d’Alambert e può essere scritta come un’uguaglianza tra due pezzi. Il primo descrive la variazione nello spazio della nostra onda, mentre il secondo rappresenta la sua variazione nel tempo.

Questo pone l’attenzione su un intrigante aspetto che ci sarà utile in seguito: spazio e tempo sono in qualche modo collegati l’uno all’altro. Più precisamente, l’equazione di d’Alambert mi dice che la variazione dell’onda nello spazio è uguale al cambiamento nel tempo. C’è però un altro particolare non indifferente: davanti ad uno dei due termini compare un fattore che rappresenta la velocità con cui l’onda si sta propagando. Ed è qui che le cose si fanno oltremodo interessanti.

La nostra esperienza ci insegna che misurare la velocità di un oggetto, qualsiasi esso sia, è fortemente dipendente dal punto di osservazione: quello che tecnicamente viene definito il “sistema di riferimento”.

Facciamo un esempio pratico. Immaginando di trovarmi all’interno di un automobile, in viaggio assieme ad un altro passeggero, posso tranquillamente affermare che entrambi siamo immobili l’uno rispetto all’altro. D’altro canto, una persona esterna, che vede sfrecciare la macchina in movimento, direbbe che dal suo punto di vista gli occupanti dell’automobile non siano fermi, ma abbiano una velocità diversa da zero. Insomma, tutta questione di prospettiva.

Ma cosa accade quando la nostra onda coincide con il campo elettromagnetico delle equazioni di Maxwell? Il vecchio Clerk, quando derivò la formula per la prima volta, si accorse che i suoi calcoli portavano ad una velocità di propagazione per queste onde terribilmente simile al valore allora conosciuto della velocità della luce; in altre parole, il fattore nell’equazione di d’Alambert risultava essere 300 000 km/s. Ciò lo indusse a supporre da subito che la luce fosse proprio un’onda elettromagnetica.

A questo punto viene naturale chiedersi rispetto a quale sistema di riferimento, nei conti di Maxwell, la luce si stesse muovendo. Lui non fece nessuna assunzione su dove si trovasse, su quale fosse il suo punto di vista; la velocità della luce emerge naturalmente dalle equazioni, come se fosse sempre stata lì, a farsi beffe di noi…

Per quanto questo dettaglio possa sembrare ininfluente, la gente iniziò a domandarsi quale fosse il sistema di riferimento “speciale” nel quale le onde trovate da Maxwell si stessero propagando. Non solo, era già ben noto, all’epoca che le perturbazioni meccaniche avessero bisogno di un mezzo, un materiale ove potersi diffondere. Ad esempio il suono non può propagarsi nel vuoto; non a caso il sottoscritto è stato minacciato diverse volte di venire spedito nello spazio per farlo stare zitto. Ma andiamo avanti.

Dalla seconda metà dell’Ottocento si era diffusa l’idea secondo cui lo spazio dovesse essere permeato da un mezzo molto particolare; un’entità inafferrabile, solida, immobile, chiamata etere luminifero (o più semplicemente etere) responsabile della propagazione delle onde elettromagnetiche. L’etere avrebbe dovuto essere estremamente rigido per poter gestire l’abnorme velocità della luce, ma al contempo non doveva opporre alcun tipo di resistenza agli oggetti materiali che lo attraversano, per poter conciliare tutti i risultati della meccanica e della cinematica classica.

Se un tale materiale, con proprietà degne del miglior film fantasy, esistesse davvero, allora la velocità della luce che troviamo nelle equazioni di Maxwell sarebbe quella calcolata proprio rispetto al punto di vista di questo etere, il sistema di riferimento universale, privilegiato rispetto agli altri, immobile in tutto lo spazio.

Problema teoricamente risolto, ma dato che gli scienziati sono tipi piuttosto pignoli, una volta postulata l’esistenza di qualche misteriosa entità non possono prescindere dal tentare osservarla direttamente ed analizzarla. Come un bambino al quale è stato promesso un nuovo giocattolo.

Fu per questa ragione che, nel 1887, i fisici Albert Michealson e Edward Morley condussero uno degli esperimenti più famosi nella storia della fisica con lo scopo di individuare e misurare quantitativamente la presenza dell’etere.

L’idea era tanto semplice quanto geniale. Se l’etere luminifero esistesse davvero, allora il nostro pianeta, così come tutti gli altri corpi celesti, ne sarebbe immerso. Poiché la Terra sfreccia nello spazio orbitando attorno al Sole, nel suo moto dovrebbe essere investita da una sorta di vento d’etere, un po’ come mettere la mano fuori dal finestrino mentre andiamo in macchina. Di conseguenza, man mano che l’orbita prosegue, un generico osservatore sulla Terra dovrebbe misurare valori diversi della velocità della luce; delle volte un po’ più grande, altre volte un po’ più piccola a seconda della direzione nella quale siamo orientati. Ma come poter misurare una variazione nella velocità della luce, talmente grande che un raggio luminoso compie sette volte e mezzo il giro della Terra in un singolo secondo?

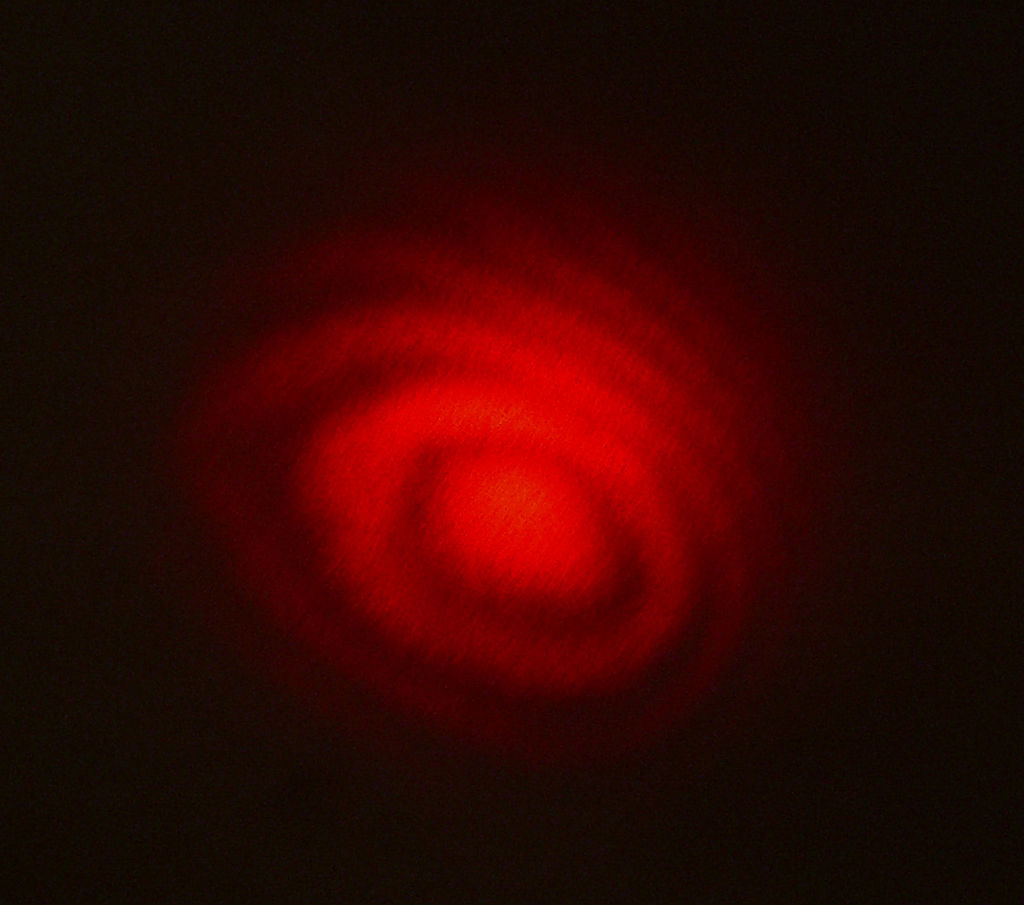

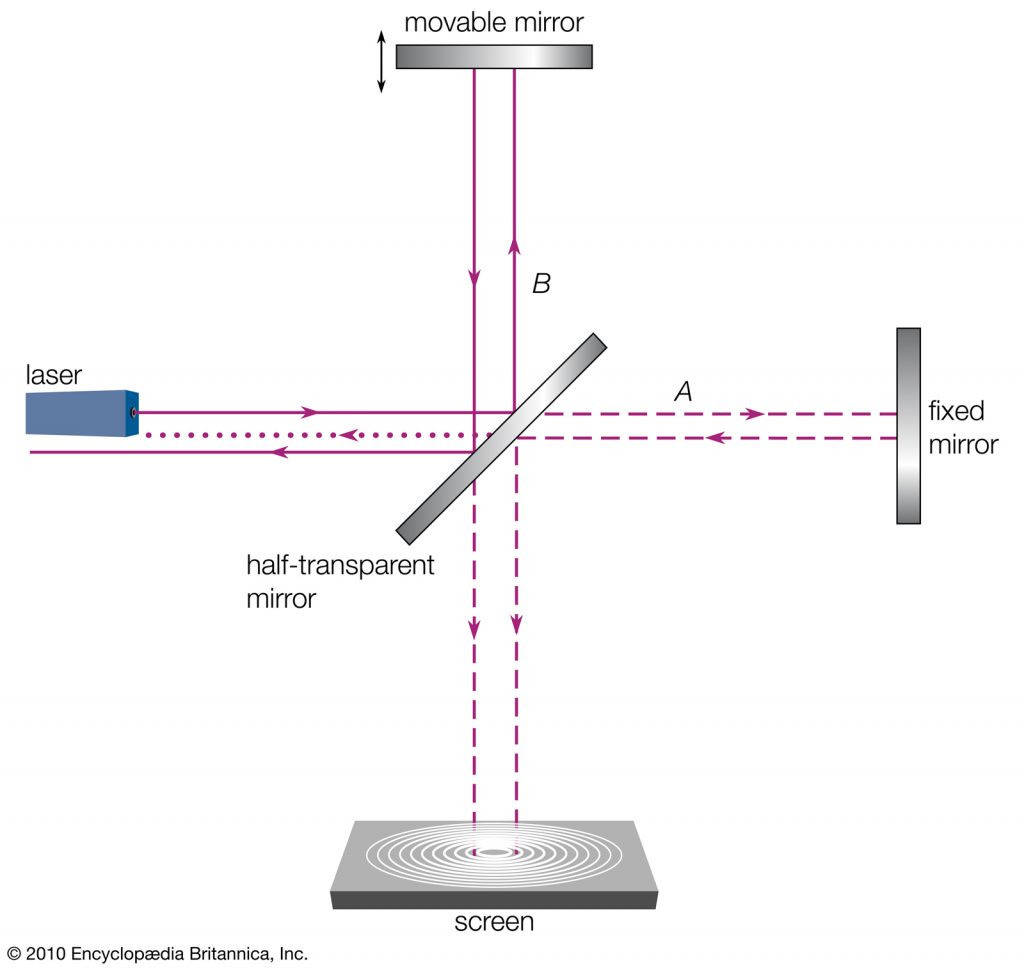

Michelson, già nel 1881 aveva tentato l’esperimento attraverso la costruzione di un apparato, chiamato interferometro. Lo strumento era costituito da una sorgente di un fascio luminoso, una serie di specchi ed uno schermo su cui mostrare l’immagine finale. La luce emessa veniva suddivisa, tramite uno specchio semiriflettente, in due fasci lungo cammini perpendicolari l’uno all’altro; i raggi luminosi erano poi fatti ricongiungere e proiettati a schermo. In questo processo, a seconda della strada percorsa durante il loro cammino, i fasci di luce si possono combinare in modi differenti, generando sullo schermo diverse figure d’interferenza (vedi immagine sottostante).

La forma e l’intensità di queste combinazioni variano in base alla differenza di percorso e alla velocità con cui il tratto stesso viene attraversato. Ruotando quindi il sistema in diverse direzioni, a seconda dell’angolo formato con il supposto vento d’etere, l’immagine sullo schermo sarebbe dovuta apparire diversa. Un metodo piuttosto ingegnoso per trovare variazioni piccolissime rispetto a numeri enormi, tanto che versioni più evolute di questo interferometro sono oggi usate per la caccia alle onde gravitazionali.

Fin dal suo primo tentativo, Michelson non riuscì a trovare differenze nelle figure d’interferenza che otteneva; ciò non bastò, tuttavia, ad affermare che l’etere non esistesse perché il dispositivo non aveva una precisione sufficiente. Ve l’ho detto che gli scienziati sono puntigliosi.

Per questo motivo Michelson si rivolse al collega Edward Morely che, nel 1887, mise a disposizione il suo seminterrato alla Western Reserve University di Cleveland, Ohio per realizzare una versione più avanzata e performante dell’interferometro. Una lastra di cemento, spessa circa 30 cm e larga un metro e mezzo, era lasciata galleggiare sul mercurio liquido così da evitare attrito e deformazioni durante le rotazioni. Su di essa era montato un complesso sistema di specchi che permetteva, con riflessioni successive, di allungare il percorso della luce ad un equivalente di 11 metri!

Nonostante tutti gli accorgimenti tecnologici ed oltre sei mesi di lavoro, i due scienziati non riuscirono ad individuare alcuna traccia della presenza del vento d’etere. Qualsiasi direzione osservassero, in qualsiasi momento dell’anno (e quindi qualsiasi punto dell’orbita della Terra attorno al Sole), la figura d’interferenza formata sullo schermo rimaneva invariata.

Detto in altri termini, l’esperimento di Michelson e Morley sembrò non solo confutare l’esistenza dell’etere, ma indicò anche una proprietà straordinaria per la luce: quella di muoversi (nel vuoto) sempre alla stessa velocità, a prescindere dal sistema di riferimento, dal punto di vista da cui la si stesse misurando.

Cosa vuol dire per noi comuni mortali tutto ciò? Apparentemente insolita, questa affermazione porta ad un incredibile, affascinante conseguenza nella comprensione della struttura del tempo. Quale? Lo scopriremo nel prossimo episodio!

Sono ricercatore di Astrofisica e Cosmologia presso l’Università di Milano Bicocca. Da più di tre anni svolgo eventi di divulgazione in giro per l’Italia e non solo. Autore di tre libri divulgativi, collaboro tuttora con diverse associazioni, Università ed istituti di ricerca per la diffusione della conoscenza scientifica alla comunità. Nella mia visione, la scienza è una forma d’arte in grado di deliziare, intrattenere e divertire permettendoci in aggiunta di imparare qualcosa di nuovo e sorprendente.